哈希算法:数字世界的指纹鉴定师

课程伊始,徐教授用“数字指纹”的比喻揭开了哈希算法的神秘面纱。当任刚律师听到SHA-256算法能将任意数据压缩成固定长度的哈希值时,突然联想到法律文书的唯一性验证:“就像每份合同都有独一无二的数字签名,区块链用数学算法确保了信息的不可篡改性。”这种认知突破,让他意识到电子存证系统的核心不在于技术本身,而在于构建信任的数学基础。

在“技术拆解”模块的以太坊开发模块中,赵子岳体验了DeFi(去中心化金融)的颠覆性逻辑。“当Solidity代码满足预设条件自动执行时,我突然明白智能合约的本质是‘可编程信任’。”他举例说,“传统供应链金融依赖核心企业信用,而智能合约可以通过物联网数据自动触发付款,这相当于给每笔交易装上了自动执行的信用保险。”

共识机制:分布式商业的民主投票

课程对PoW(工作量证明)、PoS(权益证明)等共识机制的解析,让学员们触摸到了去中心化协作的脉搏。李霞联想到企业决策流程:“就像区块链节点通过共识达成交易确认,企业或许可以建立分布式决策系统,让基层单元拥有更多自主权。”这种思维转变,正在推动她重构公司财务审批流程——通过赋予部门节点数据验证权,既保证了信息透明,又提升了决策效率。

Axie Infinity:生产关系的数字化重构实验

课程引入的链游案例,让学员们直观感受到区块链对产业生态的改造力量。Axie Infinity通过NFT(非同质化代币)确权数字资产,构建玩家自治的经济系统。任刚敏锐捕捉到其中的法律创新:“游戏中的代币分配机制,本质上是对传统产权制度的数字化升级。这种‘Play-to-Earn’模式,或许能启发我们设计新型股权激励方案。”

央行数字货币:金融基础设施的范式革命

在解析CBDC(央行数字货币)技术路径时,课程揭示了更深层的产业变革。赵子岳注意到数字人民币的双层运营体系:“商业银行负责兑换,央行掌握发行权,这种架构既保证了货币主权,又提升了支付效率。”这启发他思考跨境贸易的结算革新:“如果结合区块链的智能合约,或许能实现‘货到付款’的自动化执行,彻底消除国际贸易中的信任壁垒。”

分布式账本:商业信任的终极解决方案

对李霞而言,区块链带来的不仅是技术工具,更是组织管理的哲学启示。“传统ERP系统是中心化账本,而区块链的分布式账本让每个业务单元都成为数据验证者。”她正在推动公司实施“财务节点化”改革:每个部门独立记录交易数据,通过共识算法自动生成合并报表。这种变革不仅提升了财务透明度,更让基层员工从数据提供者转变为价值创造者。

Token经济学:激励机制的数字化革命

课程对通证经济的剖析,让学员们重新审视企业激励机制。任刚联想到律所合伙人制度:“如果将律师贡献值代币化,通过智能合约自动分配收益,或许能打破传统律所的‘论资排辈’困局。”这种思维实验,正在推动他设计新型法律服务平台——用区块链技术量化律师服务价值,实现贡献与回报的精准匹配。

探索区块链与加密货币:课程引发的思考!

香港中文大学徐若溪助理教授的《区块链技术与加密货币》课程,为我开启了通往新兴金融科技领域的大门,让我对这一前沿话题有了系统性的认知。

在课程中,区块链的发展脉络逐渐清晰。从区块链与加密货币的历史背景,到如今广泛应用于金融、供应链等多个领域,其成长历程充满着技术突破与理念革新。与传统银行对比时,加密货币的独特优势凸显出来。它打破了传统金融“中介”的束缚,让交易变得更加直接、高效,降低了信任成本。

深入学习区块链原理后,我对其运作机制有了更深理解。单个区块内部由区块头与区块数据构成,其中区块头由哈希值(上一个区块头)、哈希值(区块数据)以及临时随机数(Nonce)构成,这些元素紧密相连,形成了不可篡改且可追溯的链式结构。比特币区块链通过节点检查“未使用的交易输出”集合,巧妙解决“双重支付”问题,使得货币体系可以不依赖政府或银行信用,而是基于密码学来发行和运营。

加密货币依托区块链技术,具备去中心化、匿名性和难以篡改的特性。比特币、以太坊等作为加密货币的典型代表,吸引了全球投资者的目光,它们构建起一个脱离传统金融监管的虚拟经济体系,蕴含着巨大的潜力。

这门课程不仅让我掌握了区块链与加密货币的专业知识,更培养了我辩证看待新兴技术的思维方式。技术创新是推动社会进步的重要力量。未来,我将持续关注这一领域的动态,期待看到区块链技术的发展为社会创造更多的价值。

在新开设的徐若溪助理教授的《区块链技术与加密货币》课堂上,人们座无虚席,每个知识点如区块般嵌入认知网络。哈希函数是求知欲的密码学证明,将各种前沿概念串联为不可篡改的终身学习知识链。

作为已毕业学员,再次回到校园、回到课堂,与新朋友的每一次握手,都像节点间的非对称加密——私钥是真诚,公钥是开放。不管是新朋友还是老朋友,每位老师同学都是验证节点,分享来自各行各业的关于区块链的经经历与观点,最终形成共识,再用共识机制打磨真理的分布式账本。

愿未来项目有更多的新课程和新机会,让我们这些老同学也能回到母校欢聚,学习新知识,结交新朋友。

去中心化的思考——区块链、微服、制造业数字化转型

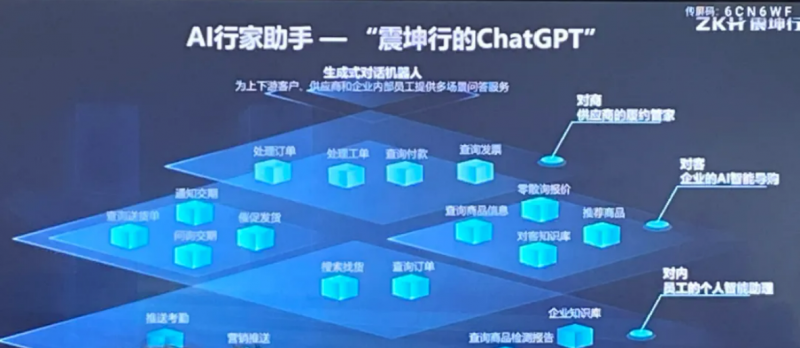

在震坤行看到图片时,我想:这就是微服应用吧?!每一个AI助手,只负责一个小功能,当发生个体风险时,并不影响其他微服的运行。

徐若溪助理教授介绍比特币区块链去中心化特点时,我产生了联想:微服也具有去中心化的特点,“每个节点都能有权运行、维护、储存和验证”(摘自讲义)。

传统制造业一般是中心化系统+金字塔组织,当数字化转型时,要注意这个堵点,应用去中心化的思想,即:在信息系统和组织转型上,让每个节点低成本+高迭代:

1. 功能:唯一性、量级小。

2. 流程:必要节点和自主灵活的融合

3. 标准:输入、输出,满足数据架构上的要求。

后 记

区块链网络中的每个节点都在持续验证、记录、传播新的价值。EMPAcc学员们的认知跃迁,恰似这些永不停息的节点,正在各自领域播撒着分布式未来的火种。当法律遇见智能合约,当金融碰撞去中心化,当制造融合微服务架构,这场始于技术认知的思维革命,终将演变为推动商业文明升级的核心动力。而这一切的起点,或许就是充满思维碰撞的EMPAcc课堂。

课程简介

区块链技术作为金融科技(FinTech)领域的核心驱动力,正以颠覆性态势重构全球金融生态格局。其革命性意义不仅体现在技术突破层面,更标志着人类社会向数字经济时代的战略性跃迁。在EMPAcc项目匠心打造的《区块链技术与加密货币》专题课程中,我们采用16学时(2天)的沉浸式研修体系,为学员构建从认知启蒙到实践应用的完整知识图谱。

课程设计遵循“理论筑基-技术拆解-产业洞察”的三阶递进逻辑:

【理论筑基模块】

通过构建区块链技术发展史的时空演进框架,系统阐释哈希算法、共识机制、分布式账本等底层技术原理,揭示区块链与加密货币背后的计算机科学、密码学、金融学及会计学的多学科融合机理。运用动态可视化教学模型,将抽象技术概念转化为具象认知范式,助力学员构建跨学科思维矩阵。

【技术拆解模块】

聚焦区块链2.0至3.0时代的技术迭代路径,深度解析以太坊智能合约、ERC-20代币标准、去中心化应用(DApp)开发框架及Web3.0协议栈等核心技术组件。通过搭建模拟开发环境,开展加密资产钱包安全机制、中心化与去中心化交易所架构对比,以及央行数字货币(CBDC)发行机制创新等实操训练,强化技术实现能力。

【产业洞察模块】

引入"Axie Infinity:链游生态重构"等前沿实践案例,系统评估区块链技术对企业数字化转型的影响路径,引导学员运用区块链思维诊断企业业务痛点,并输出创新解决方案。

本课程创新构建“三维赋能”培养体系:以技术原理深度解析夯实专业根基,通过企业实战案例剖析提升产业认知维度,借助模拟开发环境训练强化技术实现能力。我们致力于培养兼具区块链技术深度与产业战略高度的复合型人才,为中国数字经济高质量发展提供核心人才支撑。