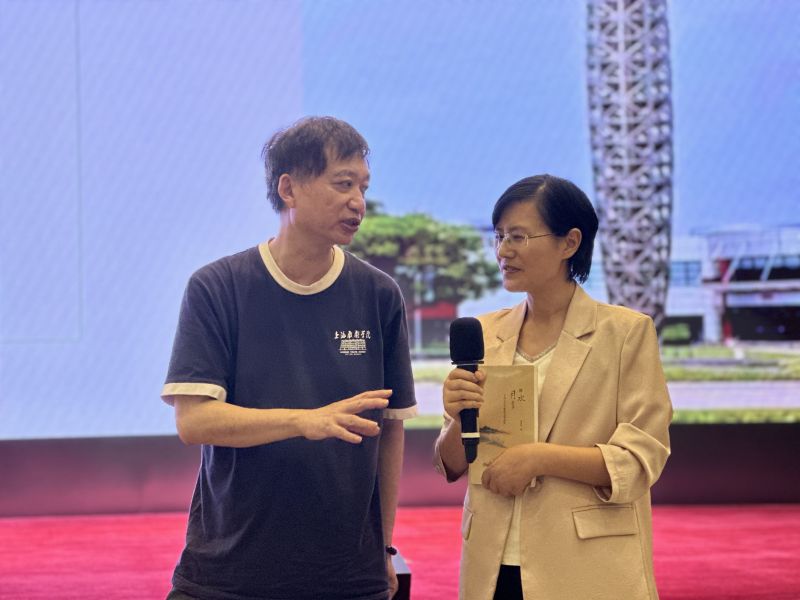

(撰稿:刘梦婕/摄影:周佳辉)为提升研究生的文学素养,感受中国诗歌中的美学,2024年10月17日晚,学院图书馆和研究生部联合主办的学院第126期读书沙龙暨“蟠龙·美育”第二期讲座在国际会议中心举行。本期讲座主题为“‘象外之象’与中国诗歌审美”,由上海戏剧学院黄意明教授主讲,2024级文艺部部长芦娜主持,2024级全体研究生及学院高端培训班学员参加。

黄意明教授首先介绍了意象与意境的概念。所谓“意象”即为情与景的相互交融。这里所说的“情”与“景”,不能简单的理解为外在两个实体化的东西,而是“情”与“景”的欣合和畅。而关于“意境”,则有很多说法,其中一种说法是意境即为“象外之象”。

此后,讲座进一步指出了诗文中“意象”概念的形成与《周易》有一定的渊源。在《周易》中,以象表意是一种十分重要的思维方式。这种以具体的形象来传达抽象意义的方式,对后世诗歌意象的形成产生了深远影响。

讲座还重点介绍了“象外之象”这一部分。“象外之象”主要可以分为三种形式:一是“象外有象”,读者通过诗歌中的“象”不仅仅能读到文本中的景象,而且能够感受到超出文本中意象的情感;二是将数象互相融合,构成意境之象,使用众多意象来表示作者浓郁的感情;三是“象外之‘反向’”,即“象”与“意”指向的错位,意象所构之景,与想表达的主题整体情调相反。

最后,黄意明教授介绍了直观之象与“直寻”之象。直观之象即为作者直接感受到的意象,直观之象若具备深刻的意蕴,则上升为“直寻”之象。

此次讲座的顺利开展让我们认识到生活不是只有眼前的忙碌与琐碎,还有诗和远方。诗歌的意象是联结作者与读者的桥梁,尽管时光飞逝,白云苍狗,但诗句如同历史的见证者,闲暇之余窥见历史的一角,从中找到共鸣与慰藉。品味诗歌,感受意象,同学们在与诗词经典相亲相近的历程中,接受美学的洗礼与传统文化的滋养,唤起对中华优秀传统文化的热爱,以积极的行动弘扬中华传统文化。