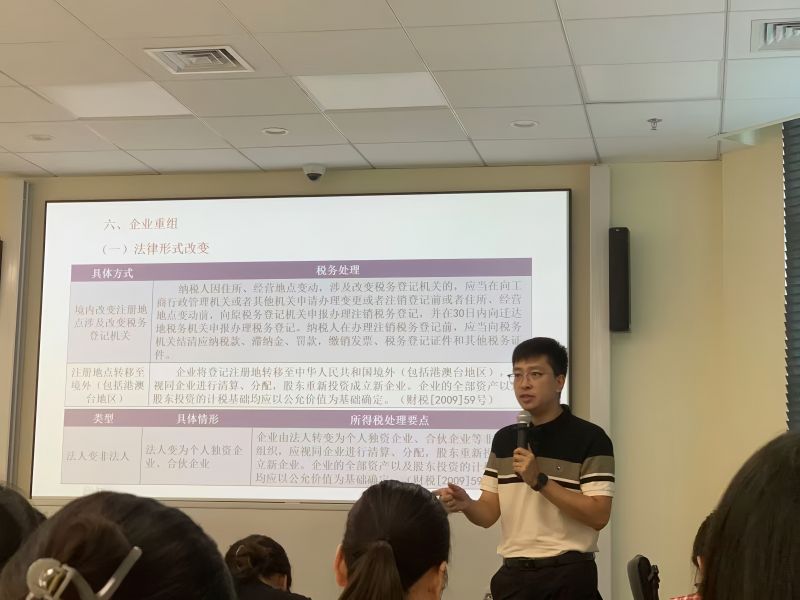

(撰稿/摄影:孙戈旋,供稿:研究生部)《中国税制》课程由鞠铭老师主讲,该课程没有停留在税制知识的浅层罗列,而是以“理论框架+政策前沿+实务案例”为脉络,为同学们搭建了从“知道税收”到“理解税制”再到“洞察税改”的完整认知阶梯,让同学们对中国税收体系的复杂性、重要性与发展性有了前所未有的深刻理解。

一、 税制体系的框架化构建:从“零散税种”到“国家治理工具”的认知升级理解重点税种作用

在接触这门课程前,同学们对税收的理解停留在“增值税、个税”等孤立税种的计算上,从未思考过它们如何共同构成国家财政与治理的核心支柱。鞠老师以“税制概述”为起点,用“法律化征收管理体系”的定义锚定税制本质,再通过“征税对象、纳税人、税率”三大要素的拆解,让大家读懂了税制的“底层逻辑”。

在税率部分,鞠老师没有简单罗列比例税率、累进税率、定额税率的定义,而是结合表格对比“单一比例税率(如企业所得税25%)”与“差别比例税率(如消费税按产品分档)”的政策意图,分析“超额累进税率(如个税7级累进)”如何实现“量能负担”;“超率累进税率(如土地增值税)”如何调控房地产市场。这种关联解读让同学们意识到税率不仅是计算工具,更是调节收入分配、引导产业方向的政策杠杆。

关于税制体系的讲解更让大家突破认知局限。课程对比了世界五大税制类型,结合我国18个税种的五类分类与2023年全国一般公共预算收入数据,直观展现了我国“以货物劳务税为主体、逐步提高直接税比重”的结构特征。

二、 重点税种的实务拆解:在“政策对比+案例演算”中掌握核心逻辑

如果说税制体系是“骨架”,那重点税种的深度讲解就是填充骨架的“血肉”。课程对增值税、所得税的剖析,完全打破了“税法等于死记硬背”的刻板印象,而是以“政策演进加上实务痛点以及案例演算”的方式让抽象条文变得可感知、可应用。

增值税部分以2025年8月《增值税法实施条例(征求意见稿)》为核心切入点,鞠老师逐条款对比现行政策与征求意见稿的差异,挖掘背后的征管逻辑,让同学们看到政策如何随经济形势动态调整。

所得税部分则让人体会到“税收与经营、生活的紧密联结”。企业所得税的“税前扣除”章节,老师以“权责发生制、配比原则”为核心,拆解工资薪金、三项经费、业务招待费的扣除标准。个人所得税部分,从“专项附加扣除”细节再到“全年一次性奖金计税方式选择”,每一个案例都让人真正理解“综合与分类相结合”税制的优势。

这门课程不仅填补了研一同学们税制知识的空白,更培养了大家用专业视角解读政策、用实务思维解决问题的能力。《中国税制》就像一座桥梁,让同学们在实务案例中积累解决实际问题的经验。